婦人科がん

婦人科領域のがんには子宮がん(子宮頸がん・子宮体がん)・子宮付属器がん(卵巣がんなど) ・膣がん・外陰部がんなどがあります。婦人科領域のがんの治療には手術・薬物療法・放射線治療が組み合わせて行われています。これらの癌のうち、放射線治療が行われることが多いのは子宮頸がん、続いて膣がん・子宮体がん・外陰部がんです。また、子宮頸がんや子宮体がんの手術後に追加治療として放射線治療を行ったり、再発した部位に放射線治療を行ったりすることがあります。

子宮頸がんの放射線治療

子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルスの感染が主な原因で、婦人科がんの中では子宮体がんに次いで2番目に多いがんです。近年、20-30歳代の若い女性で罹患率が増加しています。

「子宮頸癌治療ガイドライン2022年度版」では、ⅠB期からⅡA期の子宮頸がんに対しては放射線治療と手術は同等の治療効果を得られる治療法として記載されています。また、ⅡB期からⅣA期の局所進行子宮頸癌には、放射線治療が最も推奨される治療選択肢となっています。4㎝を超える大きさの腫瘍や、ⅡB期以上の場合は、臓器機能や全身状態に問題がなければ、放射線と化学療法を同時に組み合わせて行うことが勧められています。

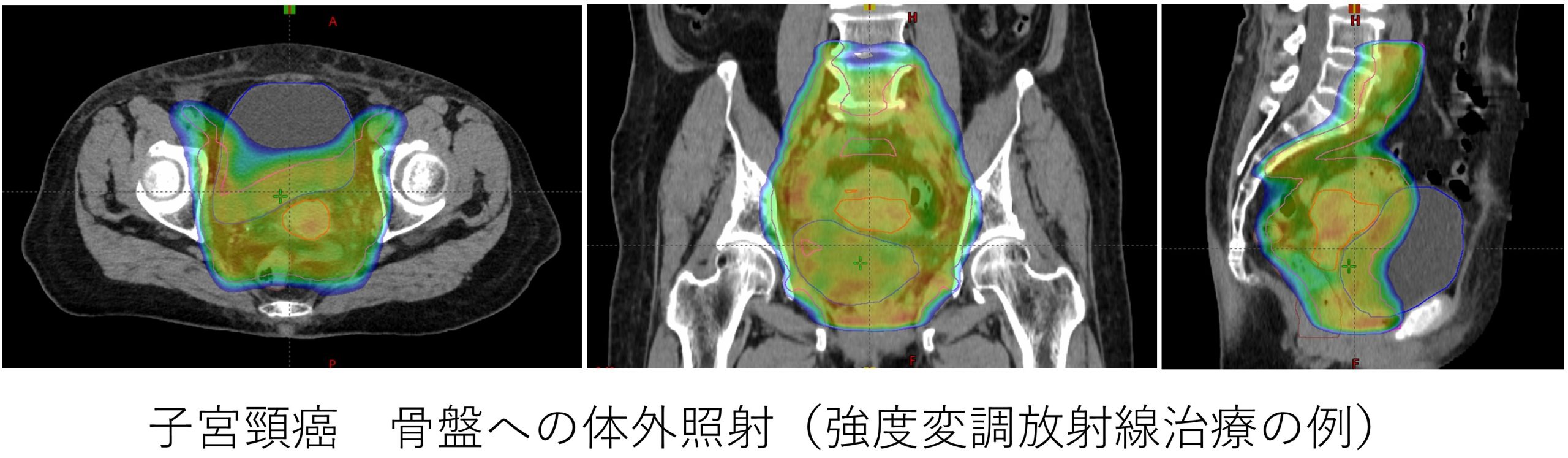

子宮頸がんの放射線治療は、体の外から放射線をあてる体外照射と、体内から直接あてる小線源治療とを組み合わせて行います。体外照射は、子宮やその周囲組織と骨盤のリンパ節を十分含むように骨盤を広く照射します。当院では、腸管など正常臓器への線量を減らし副作用を軽減することを目指して、強度変調放射線治療(IMRT、VMAT)による体外照射を積極的に行っています。

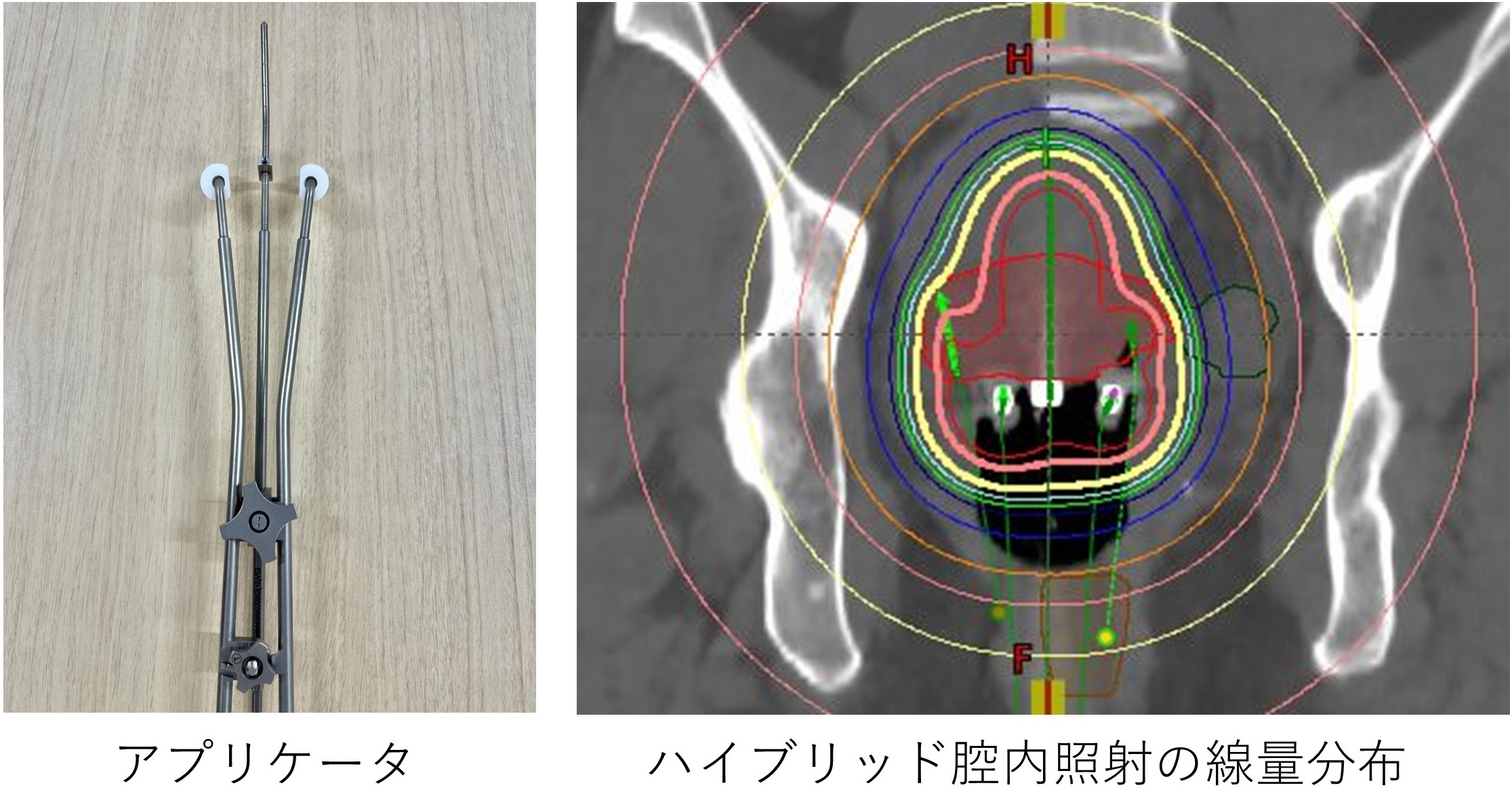

小線源治療はRALS(ラルス)とも呼ばれ、子宮や膣にアプリケータという管状の器具を挿入し、その管の中に放射性物質のIr(イリジウム)線源を通して照射する腔内照射という方法で行います。病巣に集中して放射線をあてることができ、直腸や膀胱などの正常臓器への影響を少なくすることができます。当院では、患者さんにアプリケータを留置した状態でCTを撮影し、患者さんごとの腫瘍の形状や進展範囲に応じて線量の分布を調整する三次元画像誘導小線源治療(3D-IGBT)を行っています。

病変のサイズが大きかったり、いびつな形をしている場合は、アプリケータのみでは線量が不足したり正常臓器に高い線量があたってしまったりすることがあります。そのようなケースでは、病変に針を刺して不足する線量を補う組織内照射併用腔内照射(ハイブリッド腔内照射)を行うことで治療成績の向上をめざしています。

小線源治療の準備や治療にかかる時間は2時間半から3時間程度ですが、体内に放射性物質が入るのは10-15分程度の照射中のみで、周囲の人への放射線の影響はありません。アプリケータ挿入や組織内照射の針の刺入の際は、鎮静薬と鎮痛薬を十分に使用しながら行っています。

体外照射は1日1回15分程度、週5回の治療を5週間程度行います。小線源治療は体外照射の終盤もしくは終了直後から開始し、病期や腫瘍の大きさによって、2回から5回程度を週に1~2回のペースで行います。全体の治療期間は7週間程度です。

子宮頸癌FIGO Ⅲb期の治療経過の一例

初診時 化学放射線治療中 治療終了1ヶ月後 治療終了2年後

(赤線内が腫瘍)

放射線治療に伴う合併症

子宮頸癌への放射線治療に伴う副作用は時期により急性期(治療中から治療後数か月以内におこるもの、多くは一過性)と晩期(治療後数か月以降におこるもの、頻度は低いものが多い)にわけられます。

急性期合併症

急性期:下痢、頻尿、血球減少、放射線宿酔(食欲低下や吐き気)など

晩期合併症

放射線直腸炎(血便)、放射線膀胱炎(血尿)、腸閉塞、下肢のリンパ浮腫、骨盤不全骨折など